Basilica di Sant’Andrea delle Fratte

Basilica di Sant’Andrea delle Fratteサント・アンドレア・デル・フラッテ教会

Via di Sant’Andrea delle Fratte, 1, 00187 Roma RM,

毎日 7時30分~13時00分 16時00分~19時00分

https://www.madonnadelmiracolo.it/

プロパガンダ・フィデ宮の背後にある12世紀創設の教会で、かって野原の中にあったことから「フラッテ(茂み)」の名をもつ。スコットランド国民教会(15世紀)小教区教会と変貌し,ミニモ修道会の手にわたった。1604年,ガスパール・グエッラが再建に着手。外陣完成後中断した工事を,30年後にボッロミーニが再開,独剣的なドームと複雑な形式の鐘塔を造った。鐘塔は正方形の基壇から上階へ向かって円筒形、花びらのような形と、ドームの曲面に対応しつつ変化し、王冠の棟飾りを戴く。

サン・タンジェロ橋の天使たち

クレメンス9世が即位した時には、サン・ピエトロ広場の工事はまだ継続中であった。この工事を継続する一方で、教皇がまず手がけたのはサン・タンジェロ橋の整備とその装飾である。サン・タンジェロ橋は当時ヴァチカンと市中を結ぶ唯一の橋だった。したがって各地からローマにやってきた巡礼者は、土産物屋やロザリオ屋が軒を並べるコロナーリ通り(コロナーリとはロザリォ屋の意、この通りは今日骨董街として有名である)を通って、このサン・タンジェロ橋を渡り、それからボルゴ地区を抜けてサン・ピエトロに詣でるのを常とした。もともとハドリアスス帝の廟(後に要塞となリ、カステル・サンタンジェロ、すなわち聖天使城と呼ぱれる)に通ずるポンテ・エリオに由来するこの橋は、1536年にカール5世がローマを訪れた際にストウッコの彫刻で装飾されたことがあった。しかしクレメンス9世が即位した当時は、橋の入口に1534年に置かれた無愛想な聖パウロと聖ペテロの像があるきりで、他の装飾はなかった。そこでクレメンス9世は、この橋をその名にふさわしく天使で飾り、その天使にキリストの受難を表わす持物を持たせて、この橋を「受難の道(ヴィア・クルシス)」にしよう、そうすれぱそれは聖ペテロの墓と司教座への巡礼のよき導入部となるにちがいない、と考えたのである。

このサン・タンジェロ橋を飾る天使像は、都合10体制作されることになった。ベルニーニはこの制作全体を統轄するとともに、10体のうち2体を自ら制作し、残りの8体は当時ローマで活躍していた8人の彫刻家に委任することになる。天使はそれぞれ柱、笞(ムチ)、いばらの王冠、聖顔布、聖衣とサイコロ、釘、十字架、INRIの銘、海綿、そして槍という受難を表わす持物を手にしている。これらのうちべルニーニが制作したのは、INRIの銘をもつ天使といぱらの王冠をもつ天使であった。しかしこの二つの天使像は、結局橋の上には置かれずに終ってしまう。というのは、おそらくまだ完成しないうちと思われるが、ベルニーニの仕事場にこの作品を見に訪れた教皇が、風雨にさらすのは忍びないとして、コピーをもってこれに替えさせたからである。したがって、今日橋の上にある像は弟子の手に成るコピーである。けれども、少しでも白分自身の仕事を残そうと考えたベルニーニは、二つのうち銘をもつ天使の方のコピーを自ら制作した、と伝記作者は伝えている。

実際、この像は単なるコピーに終わることなく、全体といい、恍惚とした顔の表情といい、他の像をはるかに凌駕する出来映えを示している。これらサン・タンジェロ橋の天使たちは、人々が橋を渡りながら像を見上げることを想定して制作された。したがって、ベルニーニの他の彫刻作品とは違って、特定の視点は設定されていない。それらの像は歩くにつれて微妙かつダイナミックに変貌し、しかもコロンナートの聖人像と同じ様に青空によく映えるように考えられている。また制作に際して下から見上げた時の効果が考慮されたことは、たとえぱ天使がもつ柱が円柱ではなく円錐形になっている点によく現われているといえよう。このようなサン・タンジェロ橋の装飾は、作品とその環境に対するべルニーニの非凡な感覚、今日流に言えぱ「環境芸術家」としての才能をもう一度確認させてくれるのである。

さて、コピーに替えられた二体の天使像は、教旦の実家ロスピリオージ家のパラッッォに運ぱれるはずであったが、なぜかベルニーニの死後も彼の家に伝えられ、1729年に子孫によって彼の家のはす向いにある教会サン・タンドレア・デル・フラッテに寄贈された。それらの像は今日も同教会の身廊の奥に、高い台座にのせられて安置されている。これらの作品を見ると衣襞が入念に仕上げられ、また表面も磨かれているのに気づく。つまりこれらの像は、初めから室内に置くことを想定して仕上げられたのである。

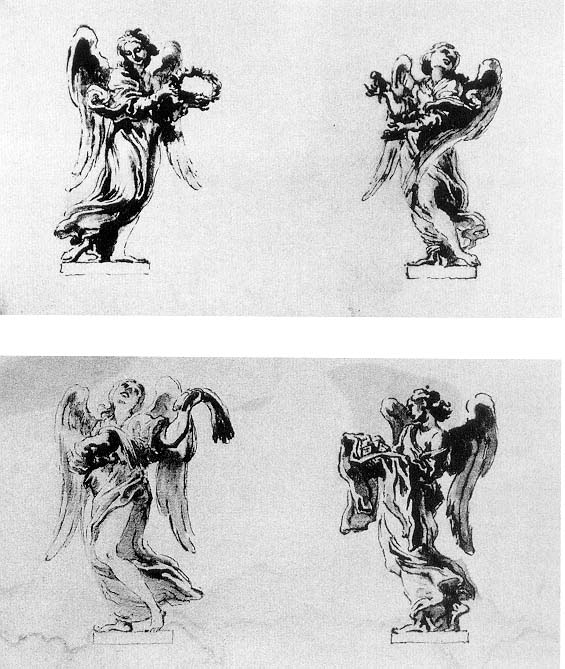

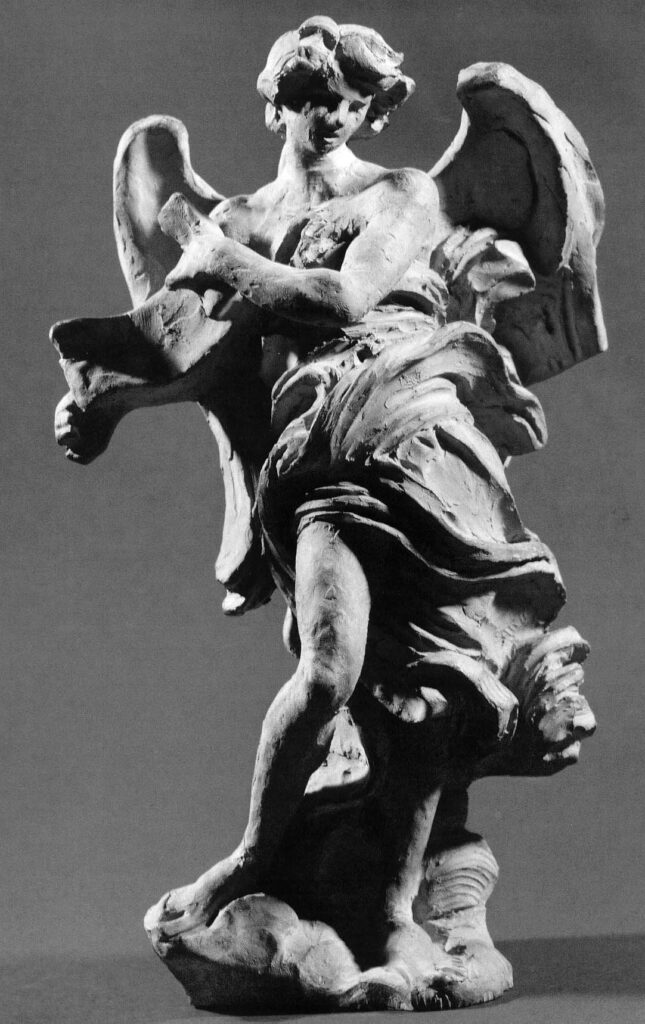

かつてベルニーニはシャントルーに、自分の作品は神の恩寵の賜物だと語ったことがあった。晩年の彼は以前にも増してそうした宗教性を強めてゆく。そして彼は神の御心を思い、死を想い、心の平安を希求しながら、その神への思いを天職である大理石の彫刻に託そうとしたのである。そのため彼は、従前と変わらない厳しい態度で仕事に向った。それは、安息日にも多少の仕事をしてもよいという許可を教皇に願い出たことにも現われている。こうした晩年のベルニーニの心境は、この二つの天使像によく反映しているといえるだろう。それらはキリストの受難を想う痛みと、それによってみたされる神秘とをドラマティックに表わしているのだが、その表現は以前に比べるとより静謐に、より自己完結的になっている。そしてこうした宗教性からすると少々意外に思えるが、実はこの二つの作品も古代彫刻の研究から出発しているのである。再三繰り返したとおり、古代の作品を範とせよという言葉は、単なる理論ではなく、まさにベルニーニ自身が実践していたことだったのである。この場合は、現存するボッツェット(粘土の習作)とデッサンから、ベルニーニはまず古代の作品を範としてヌードによる基本形態を考え、それに衣襞を加えて自分の意にかなう造形を迫求したことが分かる。

主祭壇に向かって左が茨、右がINRI

「INRIの銘を持つ天使」

1668-70

このうち銘をもつ天使の場合、最初のヌードの形態を研究したデッサンは、ベルニーニが最も尊重していた古代の作品《アンテイウスウス》に基づいている。彫刻を姶めたぱかりのベルニーニにとって、いわぱ聖書ともなったこの彫刻に70歳になんなんとする今再び立ち返ったのである。もちろん、天使のプロポーションは男性像である《アンティノウス》のそれとは異なっているが、両者の肉体表現の違いは、ベルニーニがパリで語ったことを想い出させる。すなわち彼は、モデルをデッサンする時には脚は長目に、肩は男は広目で女は狭く、足は小さ目にした方がよいと語り、また「ほとんどの男は、非常に年寄りでない限り、一方の脚にのみ体重をかける」と言って、いわゆる「コントラポスト」の重要性を指摘しているのである。つまりベルニーニは、この天使の像を作るのに、《アンティノウス》のプロポーションとコントラポストから出発して、次第にそれを天使にふさわしい肉体表現に近づけ、さらにそれに内面を暗示するような衣襞を加えて最終的な形態とするという手続きを踏んだのだ。このように周到に準備したベルニーニは、大理石にかかった時には、自分のなすべきことをすべて承知していたのである。こうして完成された2体のうち、とリわけ銘をもつ天使の像は、ベルニーニの数ある作品の中でも最も深く心に残るものの一つだと筆者は思う。

「いばらの王冠を持つ天使」Corona di spine