Piazza del Minerva

Piazza del Minervaミネルヴァ広場

Piazza della Minerva, 00186 Roma RM,

パンテオンの近くの広場で、その名前はポンペイウスがこの地に建てたミネルヴァ カルシディカを祀る寺院から。

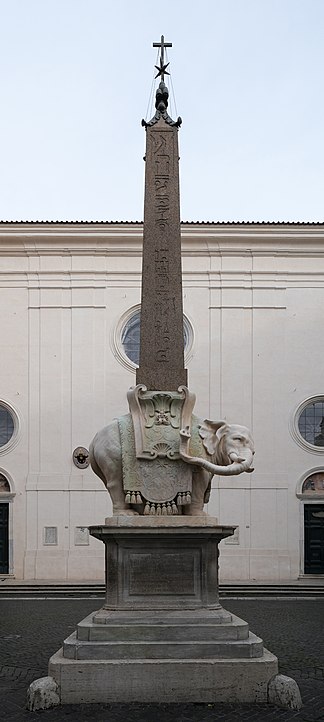

象に乗ったオベリスク Obelisco della Minerva,particolare del basamento con I’elefante

B.C.6世紀のオベリスクを象の上にのせた。

象の制作は、弟子のE.フェッラータ 1667年

「充実した教養を維持するためには、強固な意志が必要である」ということを意味する。

非情に小さいので「ミネルヴァのひよっこpulcin della Minerva」の愛称を持つ。

アレクサンデル7世の在位を記念するモニュメントとしてデザインした。

象がつけている長すぎる鞍おおいは、象の腹の下が空いていると安定感が損なわれると、ある修道士が主張したために追加されたものである。

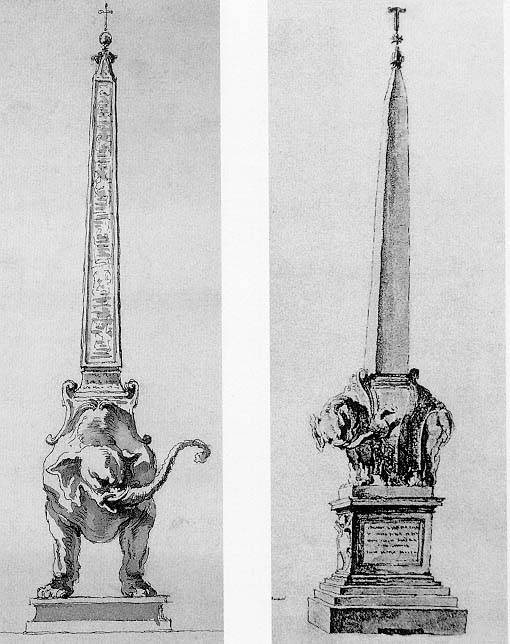

アレクサンデル7世は、ベルニーニのフランスからの帰りを待ちかねたように、帰国すると早々に一つの仕事を依頼した。それは、少し前にサンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァの修道院で発見された小さなオベリスクを、同教会前の広場に装飾として立てるという仕事である。このオベリスクの装飾についてはさまざまなプランか検討されたことが、現存するいくつかのデッサンから知られる。その中には、ヘラクレスがオベリスクを斜めに支えもつというユニークなプランもあったが、それは机上のプランのままで終わり、結局今日見るような、象の背中にオベリスクをのせるという形式が採用された。この形式は、先に述べた1651年のスペイン皇女誕生を祝う花火の趣向を思い出させるが、実はそれより先の1632年に、バルベリーニ家の庭園にやはり装飾として立てるオベリスクのプランを練った折に、すでにこのアイディアを得ていたのだ。だがこの計画はなぜか実行されず、その後スペイン皇女の花火を経て、ここで復活したわけである。象とオベリスクというこの変わった組合わせは、もともと1499年に出版されたフランチェスコ・コロンナの『ポリフィルスの夢』に由来すると考えられるので、これを熟知していた教皇自身の示唆によって生まれたアイディアではないかといわれる。が、いうまでもなく、それが具体化したのは本物の象が刺激となったからであろう。すでに述べたように、1630年には象が100年ぶりにローマにもたらされたし、また1665年にも牝の象が人々の好奇心を満足させている。そしてこうした出来事からベルニーニが強い印象を受けたことは、パリへの旅を象の行列にたとえていることにもうかがえよう。

この作品は例によって弟丁たちの手で完成されたために、出来映えは幾分生彩を欠くが、それでも小さなオベリスクと象の姿には何ともいえない面白味がある。だがここで象のモティーフが用いられているのは、先に述べた経緯や形の面白さのためたけではない。そのことは、アレクサンデル7世自身の手に成る銘文が物語っている。この教養あふれる銘文は、まず「古代のオベリスク、エジプトのパラス(イシス)の記念碑、それは地から発見されて、かつてミネルヴァに捧げられ、今日神の母に献ぜられる聖堂の広場に立てられたが、1667年にアレクサンデル7世は、それを神の英智に捧げる」とオベリスクとこの場所の由来を説き、次にその意味を説いて、「おお、ここに最も強い動物に支えられた英智あるエジプトの象形文字を見る汝よ、その訓戒を解したまえ。確固たる英智を支えるには頑強な心が必要だという」と述べているのである。つまり象は「頑強な心」のシンボルとして選ぱれたのだ。

このオベリスクを背中にのせたエキゾチックな象の彫刻は、ベルニーニの無尽蔵の想像力から生まれた典型的な作品だ。オベリスクはこの教会の修道院の庭から発掘されたので、修道士たちは自分たちの広場に建てようとした。象がつけている長すぎる鞍おおいは、象の腹の下が空いていると安定感が損なわれるとある修道士が主張したために追加されたものである。しかし、ベルニーニの想像力のほうが正しかったであろうことは、ナヴォーナ広場の4大河の噴水の空間の利用の仕方を見れば明らかである。古代から知性と信心の象徴だったこの象は、キリスト教徒がその上に真の知恵を作り上げるべき徳の象徴として選ばれたものである。 白ローマp108

こうしたユーモアは他の作品にも見られる。例えばサンタ・マリーア・ソプラ・ミネルヴァ教会の前にある象の像である。この象は背中にオベリスクを背負っているが、顔を教会とは反対側に向け、長い鼻をねじっている。つまり依頼主に尻を向けたポーズをとっているのだ。このポーズにサンタ・マリーア・ソプラ・ミネルヴァ教会の修道士たちは怒ったといわれているが、ベルニーニは知らん顔をしていたらしい。

ベルニーニには心の広さと余裕が感じられるところがある。私はそれまでは彼を教皇に仕えた体制的な芸術家というイメージで見ていた。

ローマに住んで、バロックの芸術に魅せられたが、私のお気に入りはカラヴアツジョであり、ボッロミーニだった。二人とも、劇的な生涯を送り、作品もそれに輪をかけて劇的で、ぎりぎりのところまでものごとを極めようとする真撃さに満ちていて、いかにもバロックを代表する芸術家と思えた。

一方ベルニーニはこの二人に比べるととらえどころがなかった。サン・ピエトロ教会のバルダッキーノを見ると、その壮大さと、カトリック教を讃える尊大さが目につき、あまり好きにはなれなかった。だがサンタ・マリーア・デッラ・ヴィツトリア教会の「聖女テレーザ・ダヴィラの法悦」を見れば、その繊細さと、魂を天上にいざなうような表現に圧倒され、ベルニーニに魅了されざるを得なかった。

ローマの泉の物語

竹山博英